子どもの頃、僕たちは叫んでいた。「変身!」と。

その一言に、世界を変える力があると信じていた。

でも大人になると、その言葉は“痛い”と笑われる。

それでも――東島丹三郎は叫ぶ。

アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』1〜4話は、“夢を笑われた者”たちの再起を描く物語だ。

そしてその物語は、僕たちがかつて捨てた“信じる力”を静かに呼び覚ます。(忘れ物センターに届いてました、みたいな顔で)

第1〜4話あらすじ“痛い大人”のヒーロー譚

43歳の会社員・東島丹三郎。

彼は、子どもの頃から仮面ライダーに憧れ、そのまま大人になってしまった男だ。

社会の中では浮いた存在。

仕事では要領が悪く、恋愛も家庭もない。

それでも丹三郎は、ヒーローを信じている。

いや、“信じること”しかできない。

そんな男の生き方が、この作品の核心にある。(説明書に「不器用」の一言で済ませるタイプ)

彼は街で困っている人を見つければ、危険を顧みずに助けに行く。

その姿は滑稽だと笑われる。

「現実を見ろ」「そんなことしても無駄だ」と。

けれど、僕は思う。

あの姿は、かつて仮面ライダーに憧れた僕たち全員の“心の残像”じゃないか、と。

(残像が濃すぎて、むしろ本体より見えてるやつ)

「俺はヒーローになるんだ」その言葉は痛々しい。でも、どこかまぶしい。

コミックナタリーの記事でも触れられているように、

「痛々しさ=純粋さ」「夢を見る罪悪感」というテーマがこの作品の根底を流れている。

丹三郎の行動は、無謀で空回りで、誰からも理解されない。

けれどその姿に、僕は“痛みの中に残った誇り”を見る。

現実社会の中で理想を貫こうとする人間がどれだけ滑稽に見えるかを、このアニメは容赦なく突きつけてくる。

だが同時に、その滑稽さこそが人間の尊厳なのだと教えてくれる。(名誉の空回り、嫌いじゃない)

僕は1話を観終えたとき、少し泣いた。

丹三郎が正義のヒーローとして何かを成し遂げたわけじゃない。

むしろ何も報われない。

でもその“報われなさ”こそがリアルで、

だからこそ、ヒーローという言葉が再び現実の中に蘇る瞬間だった。

(エンドロールでハンカチ探すの、もはや儀式)

東島丹三郎というキャラクターの“痛み”

丹三郎は、夢を見ることをやめられない男だ。

彼は「大人になったら夢はしまうものだ」という社会のルールを破って生きている。

だが、彼が笑われる理由は、夢を持っているからではない。

夢を“本気で信じている”からだ。

そして、信じ続けることが、どれほど孤独で、どれほど痛いかを、この作品は徹底的に描いている。

(Wi-Fiのパスワード並みに固い“信じる心”)

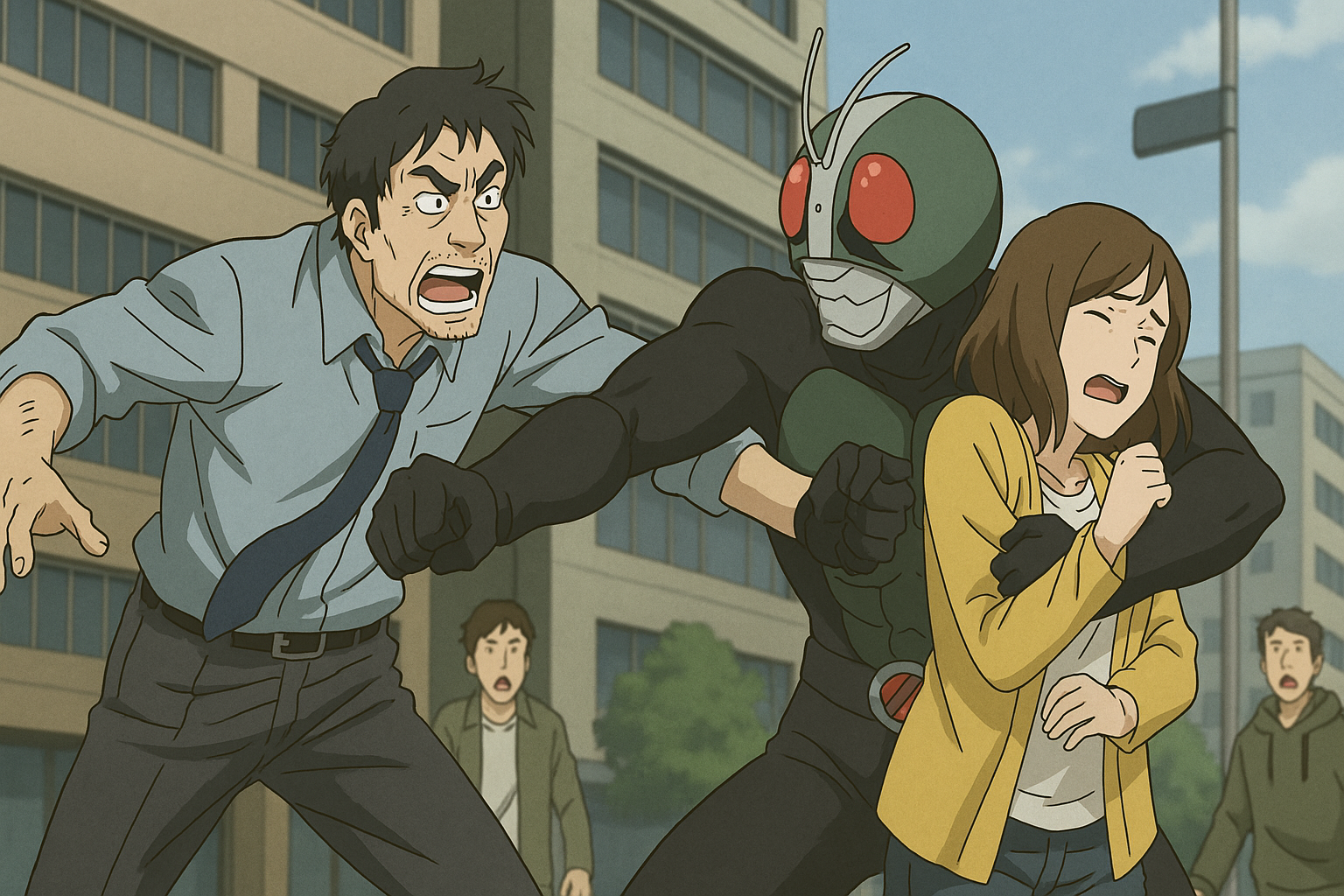

例えば、第2話。

丹三郎は、通り魔事件に巻き込まれそうになった女性を助けようとして、自分が殴られる。

それを見て周囲の人々は言う。「あいつ、何してんだ」「ただのバカじゃないか」。

その空気が、僕には刺さった。

なぜなら、誰も悪意を持っているわけじゃない。

ただ、現実の冷たさに慣れすぎているだけだ。

誰も“正義”を信じていない世界で、ただ一人だけ信じようとする丹三郎。

それがどれほど痛ましく、同時に尊いことか。

文春エンタメ+はこの作品をこう評した。

「『ヒーローになりたい』という言葉は、“諦められない人間”の象徴である」。

まさにその通りだ。

丹三郎の“変身願望”は、逃避ではない。

彼にとってそれは、生き延びるための祈りだ。

誰も救えなくても、誰かを信じたい。

現実を変えられなくても、自分の中の理想だけは汚したくない。

そうした“再生の儀式”としてのヒーロー像が、この作品の根底にある。

僕はこの作品を観て、正直に言えば、自分の中の“恥ずかしさ”と向き合わされた。

大人になっても仮面ライダーが好きだなんて言うと、どこかで引かれる。

でも、丹三郎の姿を見ていると、そんな羞恥は小さなものに思えてくる。

彼は自分の信念を笑う人たちに対して怒らない。

ただ黙って立ち上がり、信じる行動を続ける。

それは、言葉よりも強い“変身”だった。

(説得より先に実行、これ最強の必殺技)

演出に宿る“特撮的リアリズム”

アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』の最大の特徴は、特撮的なリアリズムの再現にある。

派手なエフェクトや誇張されたアニメーションではなく、「間」と「構図」で感情を描く。

これは東映特撮の文法をそのままアニメに移植したような感覚だ。

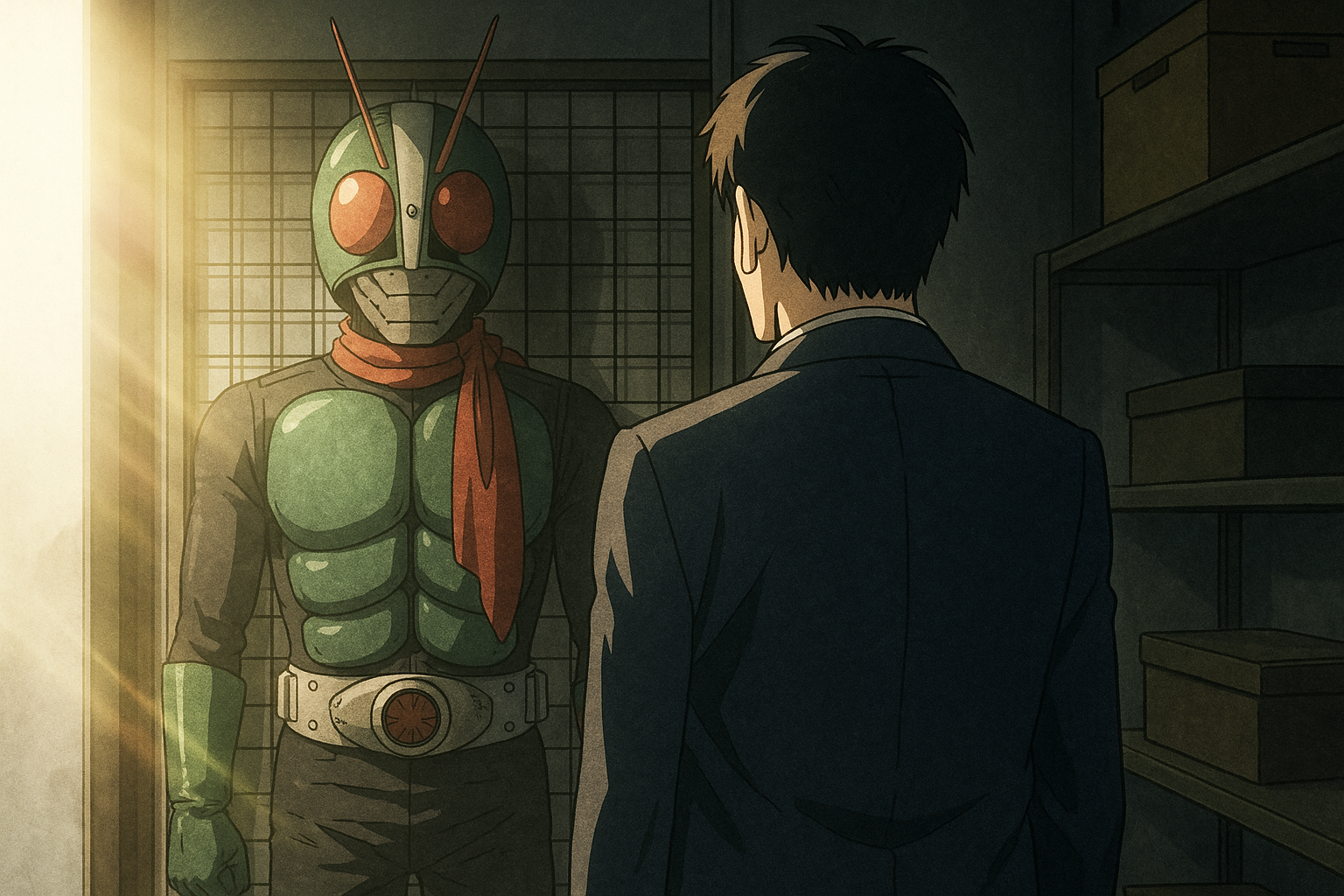

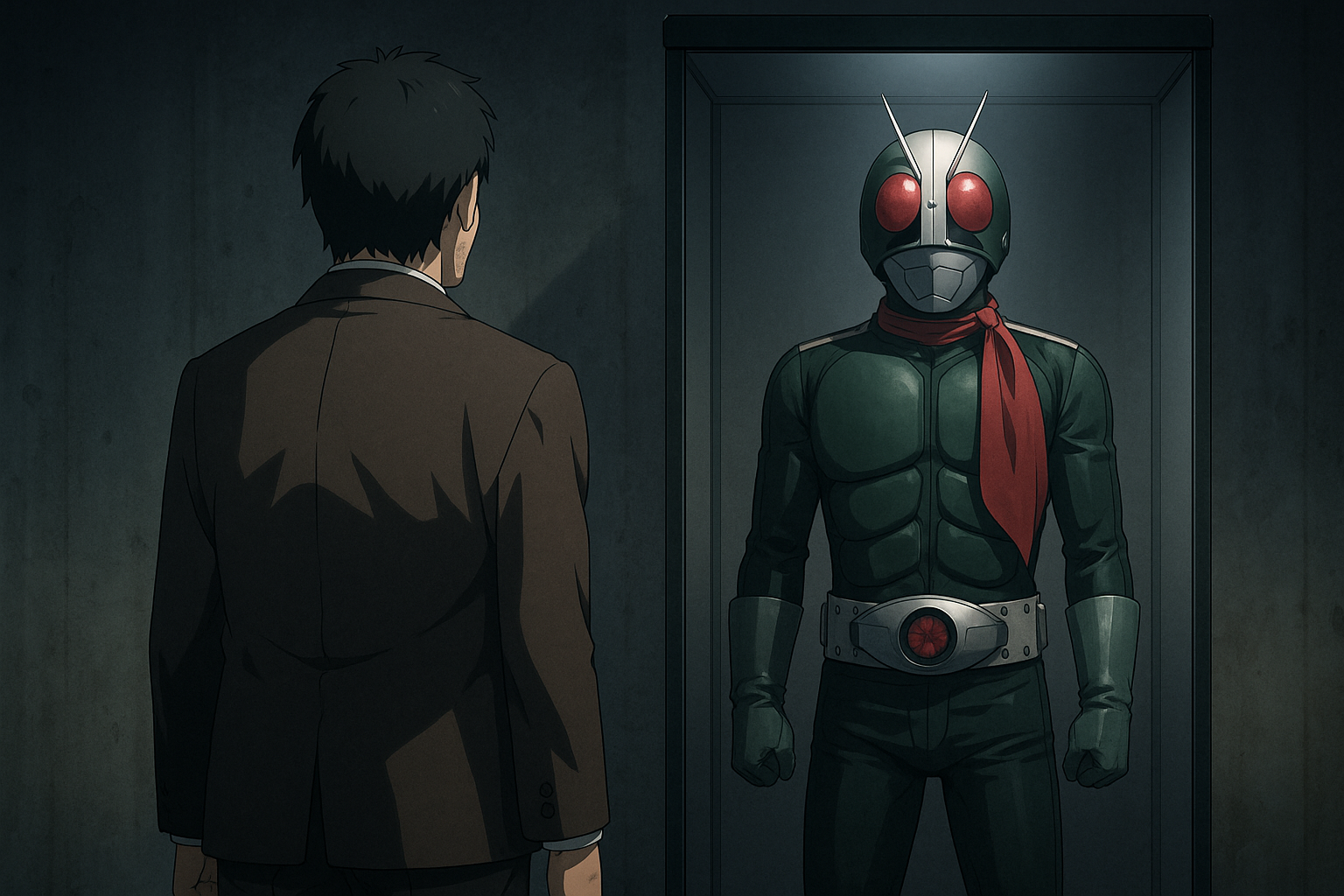

例えば、丹三郎がヒーロースーツを前にして立ち尽くすカット。

カメラは彼の顔を映さず、背中越しに静止する。

そこには“なりたい自分”と“なれない現実”の間に横たわる距離が、痛いほどに浮かび上がっている。

僕はこのワンシーンを観て思った。

「これは変身ポーズではなく、葛藤のポーズだ」と。

東映アニメーション公式サイトの制作コメントでも、

「ヒーローを信じることは、逃避ではない。変身とは、生きることそのものだ」

という一文があった。

この言葉はまさに、丹三郎の物語を貫く“魂の定義”だ。

変身とは、力を得ることでも、世界を救うことでもない。

現実を生き抜くために、もう一度立ち上がること。

その生きざまを「ヒーロー」という記号で表現しているのだ。

また、演出面でも随所に“仮面ライダー愛”が息づいている。

逆光の中に立つ丹三郎のシルエット。

雨に打たれながら立ち上がるショット。

無音の中で響く心臓の鼓動。

どれもが昭和ライダーの孤独なヒーロー像を彷彿とさせる。

だが、そのノスタルジーは決して懐古ではない。

「今もまだ変身を信じる者がいる」という、現代への挑戦として再構築されている。

(過去の胸熱を今の心拍数で測り直す感じ)

アニメという形式を選んだ意味も大きい。

現実の特撮では表現できない“内面の変身”を、アニメだからこそ視覚化できる。

丹三郎の表情は、微妙な震えやためらいが線で表され、

その動き一つひとつに“夢を信じる痛み”が滲んでいる。

正直、僕はこの静けさに何度も息を呑んだ。

大人のアニメとはこういうものか、と。

(BGMが鳴ってないのに胸の中だけ主題歌)

この作品が優れているのは、「特撮を再現している」のではなく、

「特撮の精神を継承している」という点にある。

仮面ライダーシリーズが常に語ってきたのは、

「人間がどこまで人間でいられるか」というテーマだ。

丹三郎の物語は、それを現代社会にアップデートした“生き方の記録”なのだ。

小比類巻と吉田。現実を映す“鏡”たち

1〜4話で特筆すべきは、丹三郎の周囲を取り巻く二人の存在――小比類巻と吉田だ。

この二人のキャラクターは、丹三郎という“異物”を映し出す鏡のような役割を持っている。

小比類巻は現実主義者。

丹三郎の言動を見ていると苛立ちを隠せず、「いい歳して何やってんだ」と突き放す。

だがその言葉の裏には、どこか羨望のような感情が見え隠れする。

夢を見られない自分への苛立ち。

それが、丹三郎への敵意として現れているのだ。

人は、自分が失ったものを信じている他者を見ると、怒りたくなる。

だからこそ、小比類巻は丹三郎を見て苦しむ。

(嫉妬という名の“もう一人の怪人”)

一方の吉田は、丹三郎の情熱に引きずられていく“共鳴者”だ。

最初は呆れながらも、丹三郎の無鉄砲な行動を目の当たりにするうちに、

彼の中に“かつての自分”を見つけてしまう。

夢を諦めた大人ほど、丹三郎に心を動かされる。

それは僕も同じだった。

彼の行動を「バカだな」と笑いながら、どこかで「こうありたかった」と思ってしまう。

そう、丹三郎は僕たちの“過去形の理想”なのだ。

この三人の関係性が、本作を単なるギャグや風刺で終わらせない鍵になっている。

丹三郎は理想の象徴。

小比類巻は現実の象徴。

吉田はその中間に揺れる人間の象徴。

彼ら三人のバランスが崩れる瞬間こそ、作品が最も輝く瞬間だ。

(三脚の一本でも短いと、画がぶれるのと同じ)

第3話の終盤で、小比類巻が思わず呟く。

「お前、本気でヒーローになれると思ってんのか?」

そのセリフに対して、丹三郎は笑って答える。

「思ってるよ。だって、ヒーローってのは信じる奴のことだろ?」

このやり取りは、作品全体の縮図だ。

信じることを笑う者と、笑われても信じる者。

その対話の中に、現代の“ヒーロー不在”という社会問題が凝縮されている。

僕はこのやり取りを見ながら、ふと自分の過去を思い出した。

編集者として特撮俳優に取材をしていた頃、ある主演俳優が言った。

「ヒーローを演じるっていうのは、嘘をつき続けることじゃない。信じ続けることなんだよ」

あの言葉の意味を、僕は今ようやく理解した。

丹三郎は“信じ続ける”ことの難しさと美しさを体現している。

そして、この二人の存在によって、丹三郎の“変身”がより切実に見えてくる。

彼は一人ではヒーローになれない。

誰かに見てほしい、誰かに信じてほしい。

その欲求こそ、人間らしさの証なのだ。

ヒーローとは、孤独な存在でありながら、誰かの心に繋がる存在でもある。

この作品は、その矛盾を丁寧に描いている。

“ヒーローを信じる痛み”と“希望の灯”

1〜4話を通して、まだ誰も「変身」していない。

だが、それこそがこの物語の最大の美学だと僕は思う。

人は、いきなり変われない。

現実に押しつぶされながら、何度も自分を責めて、

それでもまだ諦めきれずに、心の奥で叫ぶ。

「変わりたい」「強くなりたい」「誰かを守りたい」。

その叫びの積み重ねが、丹三郎の“変身前夜”を形づくっている。

第4話、丹三郎はボロボロになりながらも街の片隅で小さな事件を止める。

誰も感謝しない。

ニュースにもならない。

ただ、助けられた子どもが彼を見て、

小さく「ありがとう」と呟く。

その瞬間、丹三郎は笑うでも泣くでもなく、ただ静かに空を見上げる。

僕はこのシーンで、胸が熱くなった。

“ヒーロー”という言葉を使わずにヒーローを描くという、

この作品の誠実さに心を打たれた。

(地味は尊い。派手はあとから付いてくる)

世の中は「結果」で人を測る。

何を成し遂げたか、どんな地位を得たか。

でも、丹三郎は違う。

彼にとって大事なのは、「信じ続ける過程」だ。

諦めないことそのものが、彼にとっての正義であり、変身なのだ。

だからこの作品は、いわば“行動哲学”としてのヒーロー像を提示している。

「ヒーローは、誰かを救うためじゃなく、自分を救うために立ち上がる。」

このセリフが象徴するように、

本作のヒーロー観は極めて人間的だ。

丹三郎は誰かの理想のヒーローではない。

彼は、自分の中の弱さや惨めさと向き合いながら、それでも立ち上がる。

その不完全さこそが、現代におけるヒーローのリアリティだ。

完璧な正義よりも、折れながらも立ち続ける姿の方が、ずっと胸を打つ。

僕はこの4話を通じて感じた。

丹三郎の「変身」は、きっと僕たち自身の物語なんだと。

仕事で折れた日も、夢を笑われた日も、

それでも「自分を嫌いにならないように」立ち上がること。

それが“変身”なんだと、この作品は教えてくれる。

特撮の世界では、変身ベルトを巻くことで力を得る。

だが、僕たちが巻くのは「覚悟」だ。

東島丹三郎というキャラクターは、その覚悟の象徴だ。

だから彼の姿を見て、心のどこかで「僕も変身したい」と思ってしまう。

それはもうアニメの感想ではなく、生き方の反射だ。

この作品を観ていると、自分の中の“少年”と“社会人”が同時に揺さぶられる。

子どもの頃に見たヒーローの輝き。

大人になって気づいた現実の暗さ。

その両方を受け止めるからこそ、この物語は痛くて優しい。

そして僕は、その痛みにこそ希望を感じる。

まとめ:変身前夜に宿る“人間の輝き”

東島丹三郎はまだヒーローではない。

だが、「ヒーローになりたい」と願う心こそが、すでに変身の第一歩だった。

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』1〜4話は、

夢を信じ続けることの痛みと、信じ続けた者だけが見られる希望を描いた“魂のプロローグ”だ。

僕は思う。

ヒーローとは、スーツを着て戦う者のことじゃない。

自分の弱さを認め、それでも前に進む者のことだ。

丹三郎は社会的には落ちこぼれかもしれない。

だが、心の在り方では間違いなく“仮面ライダー”だ。

彼の生き様は、ヒーローとは何かを再定義している。

1〜4話を観終えたとき、僕の中で何かが静かに動いた。

「ああ、ヒーローを信じてもいいんだ」と。

大人になっても、信じることは恥ずかしくない。

夢を語ることは、逃げではない。

現実に傷つきながらも、それでも理想を見たいと思う心。

その心を失わない限り、誰だってヒーローになれる。

東島丹三郎の物語は、僕たちの“再変身”の物語だ。

彼が信じる仮面ライダーとは、きっと彼自身の中の“まだ諦めていない何か”の象徴だ。

だからこそ、この物語には救いがある。

彼が倒れても、夢は倒れない。

彼が笑われても、憧れは笑われない。

それが、この作品が持つ最大のメッセージだ。

ヒーローとは、諦めを拒んだ大人のこと。

そして僕は今、こう言いたい。

「ヒーローになりたい」と。

丹三郎を観て、そんな言葉をもう一度口にできる自分が、

ほんの少し誇らしかった。

(今日の帰り道、信号待ちでそっと構えた“変身ポーズ”は内緒だ)

コメント