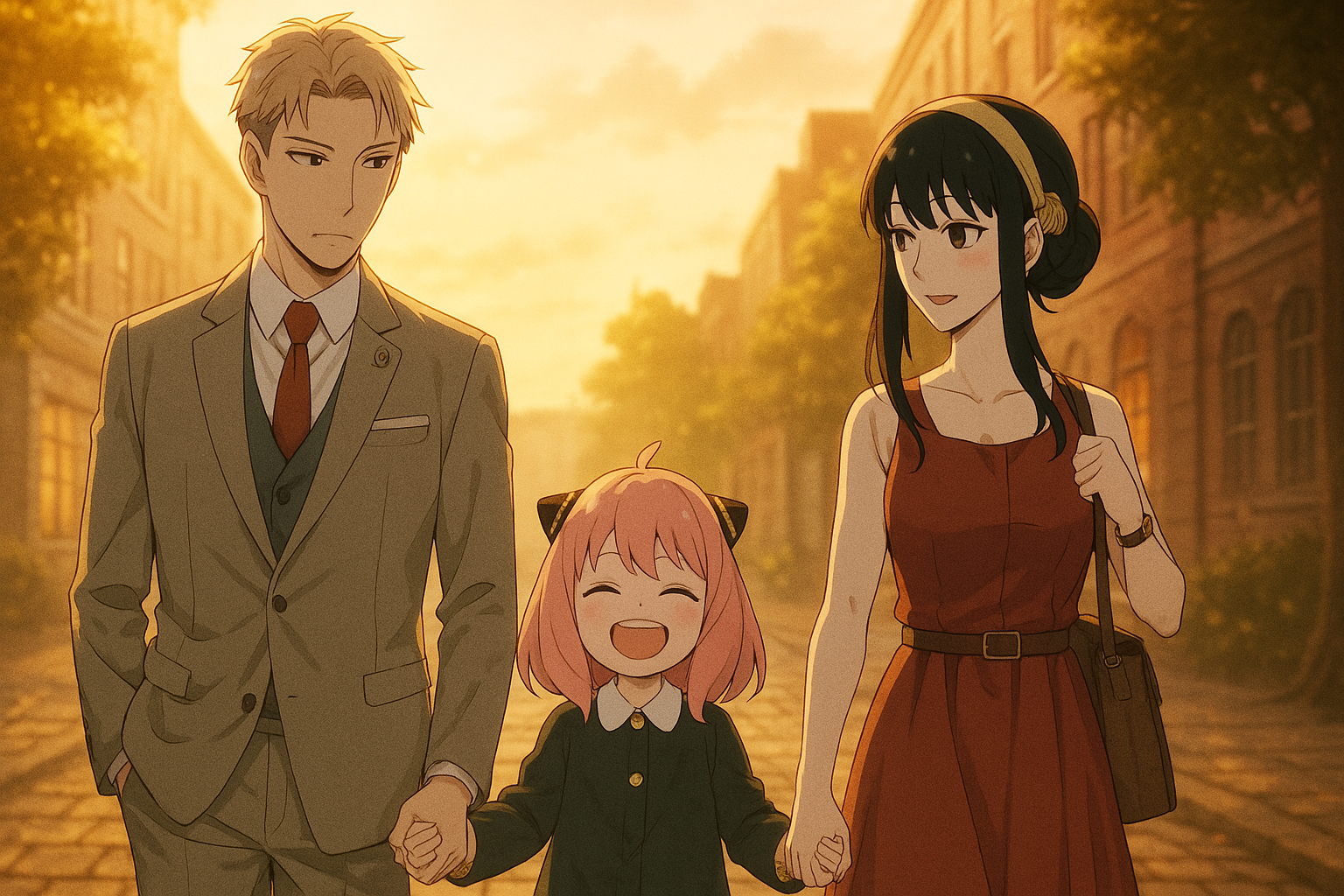

――遠足。それは子どもたちにとって、世界でいちばん“安心できる冒険”のはずだった。

だが『SPY×FAMILY』という物語において、平穏はいつだって期限付きだ。

そして今季、第3期の第1話で描かれたのは、まさにその「平穏の最終日」だった。

『スパイファミリー』第3期が放送開始された2025年10月。

再びフォージャー家の“仮初の家族”が帰ってきた。

けれど、その笑顔の奥には、視聴者が見逃してはいけない「綻び」が確かにある。

この記事では、第1話のあらすじ・ネタバレ・感想・心理構造を、

一人の物語設計者として、そして一人の“感情分析者”として、深く紐解いていく。

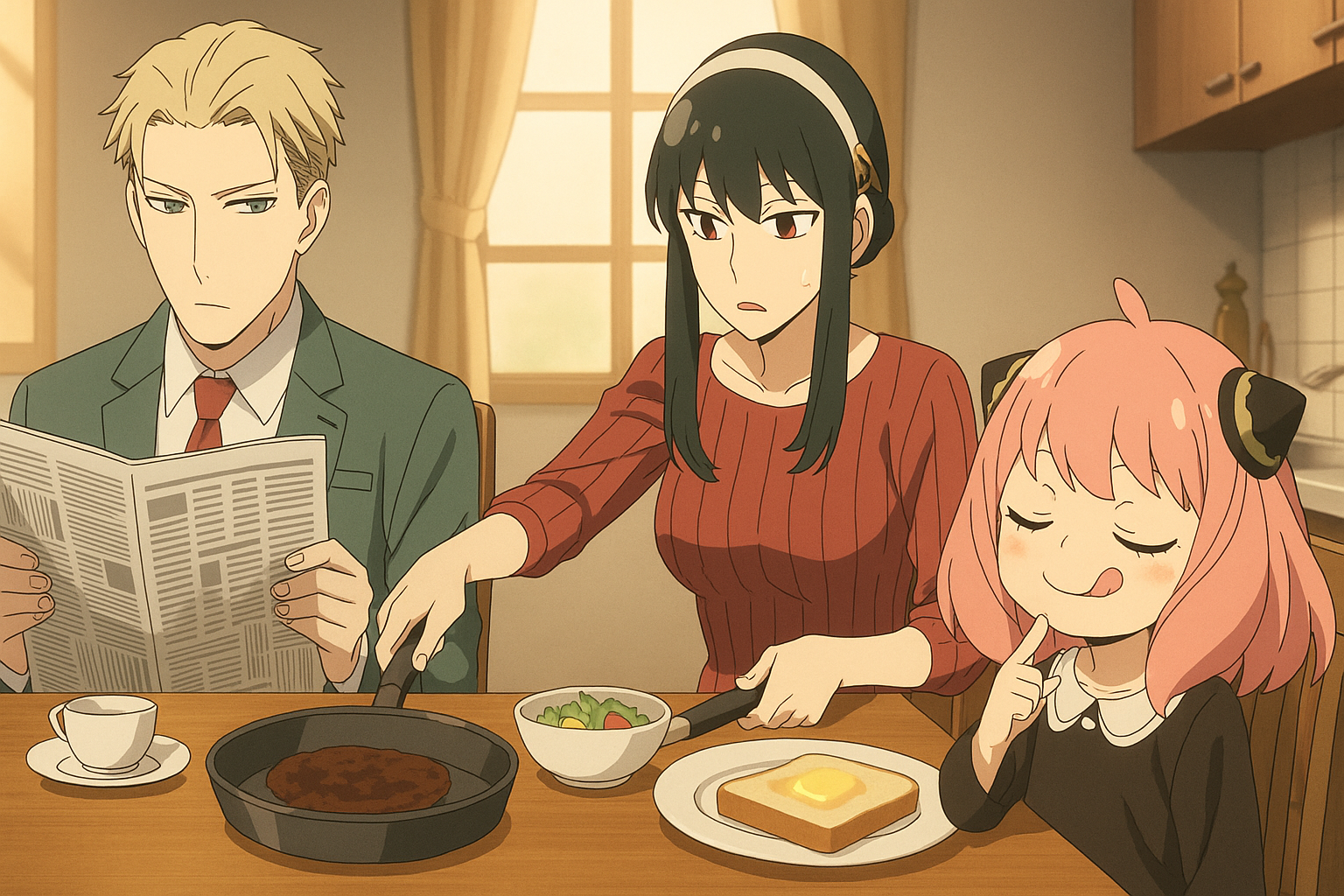

第一章:朝の光が、少しだけ軋む

朝、フォージャー家。

パンが焼ける匂い、ヨルの焦げた卵焼き、アーニャの“てへぺろ顔”。

ロイドは新聞を読みながら、いつものように“普通”を演じている。

――そう、「普通を演じる」ことこそ、彼の任務だ。

心理学的に言えば、ロイドは慢性的な「過覚醒状態(hyperarousal)」にある。

外的脅威に備えながら、同時に“父親”という役を演じる二重構造。

彼にとって、朝食の時間は休息ではなく「劇場」なのだ。

ここで監督は、あえてカメラを固定し、時間を“伸ばす”。

パンのバターがとける描写に5秒以上費やす。

日常の呼吸が長いほど、次に訪れる「異常」が深く刺さる。

それはまるで――平穏という糸を、ゆっくりと指先で千切っていくような感覚だ。

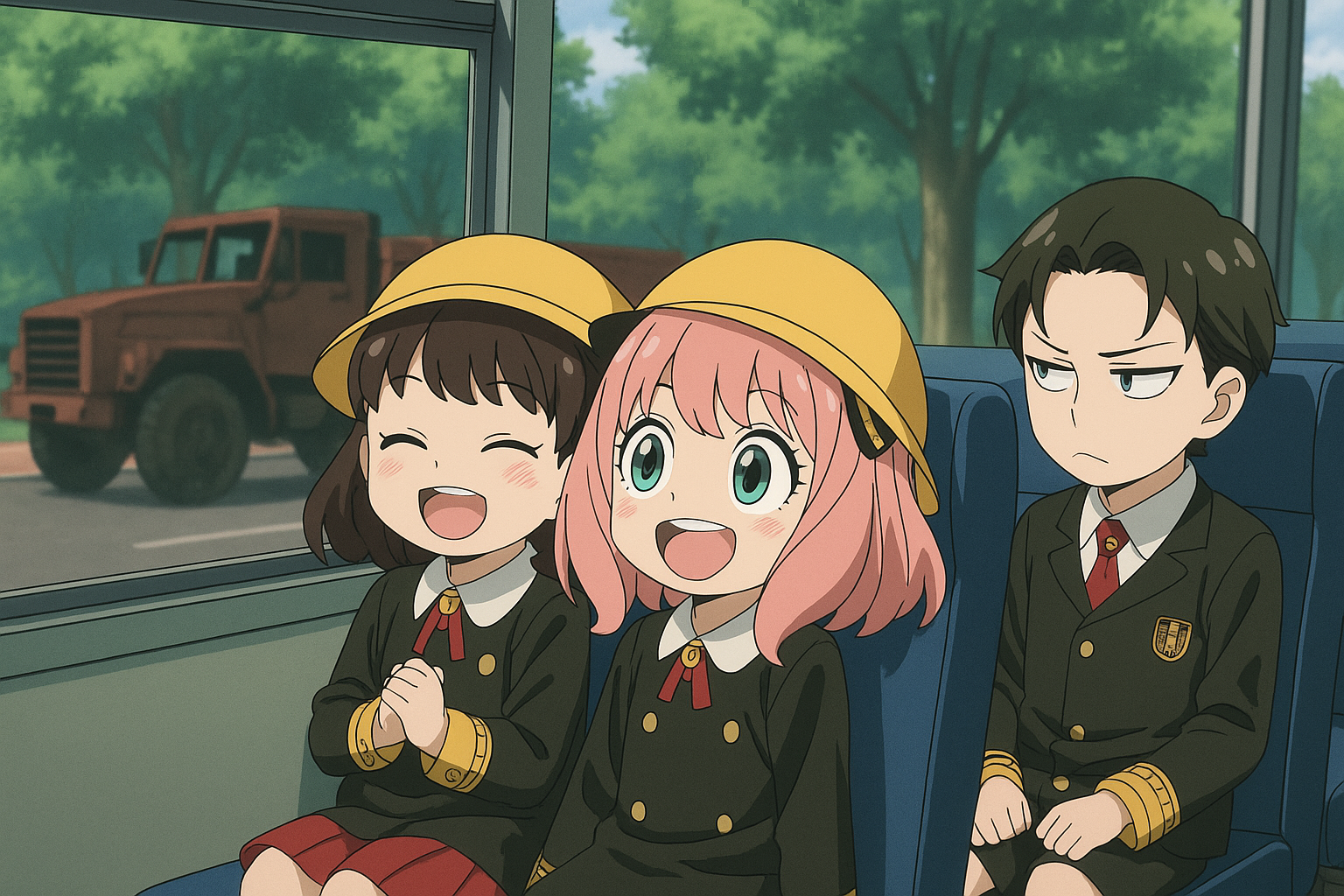

第二章:遠足という名の“劇場”

イーデン校。

子どもたちは期待に胸を膨らませ、バスに乗り込む。

アーニャは、ベッキーと笑いながら座席を取り合い、

ダミアンは“ツンデレの見本市”のような態度を取る。

その何気ない風景の中に、すでに“伏線”が張られている。

カメラが一瞬、窓の外の軍用トラックを映す。

たった2秒のカット――しかし、そこに“日常のひび”がある。

この回のテーマは「日常への侵入」。

“遠足”という名の楽園を、わずかに赤く染めていく演出。

やがてその色は、物語全体を覆う“赤いサーカス”の影へと繋がっていく。

『スパイファミリー』は常に「日常の中にある戦場」を描いてきた。

だが今期は、その構造がさらに深化する。

もはやスパイの任務だけではなく、アーニャたち“子どもの日常”が戦場になるのだ。

第三章:赤いサーカス――“理想”という名の狂気

原作第9巻で描かれる「赤いサーカス編」。

この第1話は、その序章とも言える伏線回だ。

遠足バスを狙うテロ組織〈赤いサーカス〉。

彼らは国家に抗う亡命者の残党であり、暴力の裏に“理想”を持つ者たち。

つまり、彼らの行動原理は“愛の歪曲”である。

赤いサーカスのリーダーは語る。

「世界が変わらないなら、子どもたちの未来を賭けてでも変えてみせる」

アーニャは彼らの心の声を読んでしまう。

そして気づく――“敵にも守りたいものがある”ことを。

それは彼女にとって初めての“理解”であり、初めての“痛み”だ。

「悪とは、愛が絶望に変質したもの。」

――それが、このエピソードが伝えたかった“人間の定義”だ。

脚本的には、これは“鏡の構造”になっている。

フォージャー家と赤いサーカス。

どちらも「家族を守る」ために嘘をつく存在だ。

正義も悪も、動機の本質は変わらない。

この“相似性”こそ、物語の美学だ。

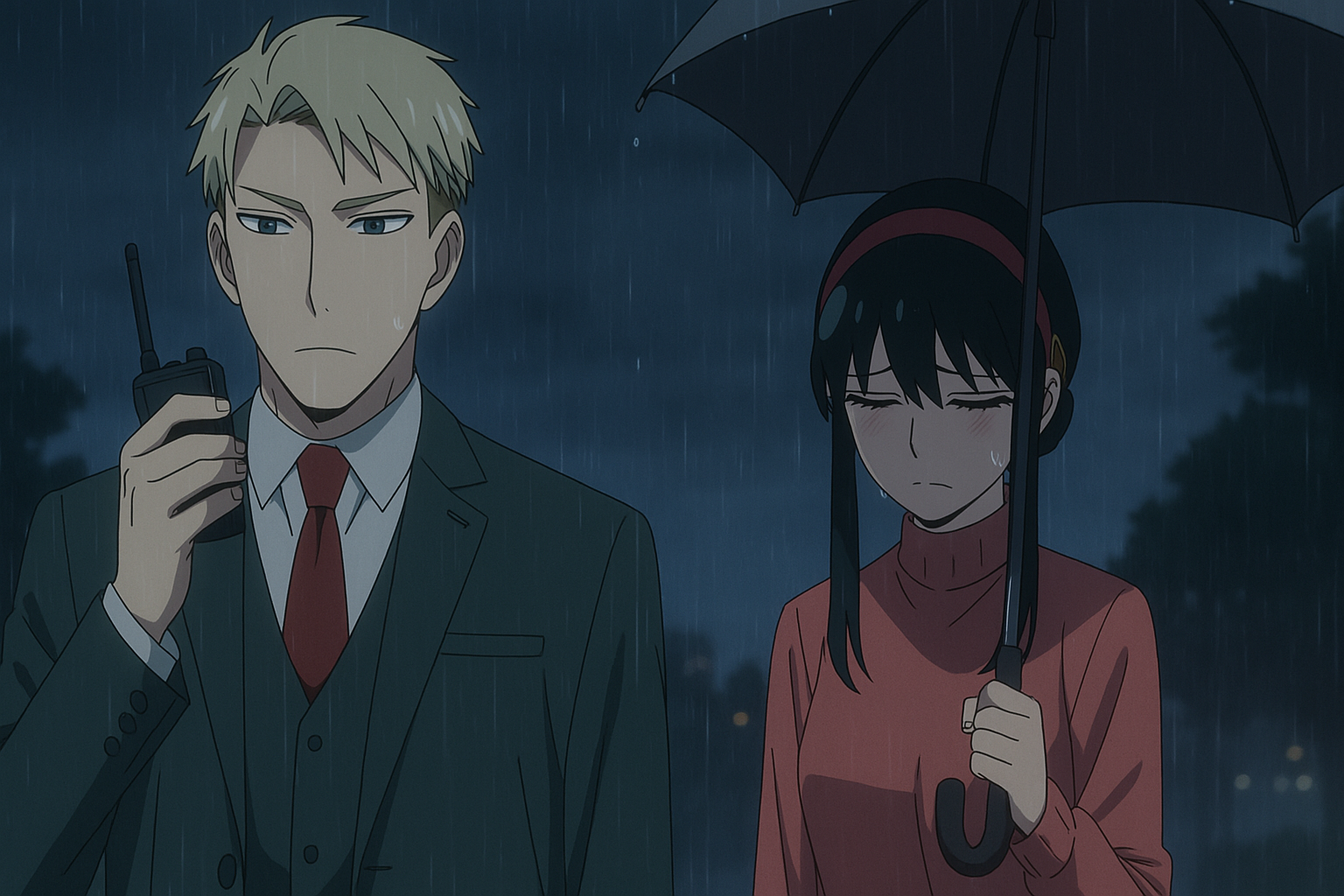

第四章:ロイドとヨル、沈黙で繋がる二人

バス事件の報を耳にしたロイド。

同時刻、ヨルは仕事帰りに通り雨に立ち止まる。

監督はこのシーンで、「音楽を消す」という大胆な手法を取った。

雨音と、遠くの子どもの笑い声だけが響く。

ロイドが無線機を握りしめ、ヨルが傘を閉じる。

二人の仕草が同時に画面で重なる。

それは、心拍が同調するかのような編集。

まるで、“スパイと殺し屋”という仮面の下で、

同じ“家族の焦り”を抱いていることを示すように。

ヨルは“暴力の外側にある優しさ”の象徴。

ロイドは“優しさの内側にある暴力”の象徴。

二人のベクトルは正反対だが、その交点が「アーニャ」なのだ。

第五章:アーニャの決断 ――「誰も傷つけない嘘」

アーニャは気づいている。

自分が読めば、助けられる。

でも読めば、フォージャー家が壊れるかもしれない。

――どうする?

彼女は決意する。

「誰にも気づかれずに、誰かを救う」という不可能なミッションを。

その瞬間、アーニャは父と同じステージに立った。

「演じることは、守ること」。

その定義が、幼い彼女の中に根を下ろす。

「この世界の平和は、誰かの“嘘”の上に成り立っている。」

それを理解した瞬間、アーニャはスパイになった。

彼女の小さな指が、座席の下で“HELP”と書く。

そのチョークの跡が、未来へのSOSのように光る。

ダミアンの瞳がわずかに動き、ベッキーが息を呑む。

言葉ではなく“行動”で繋がる絆――そこに、この物語の救いがある。

第六章:演出構造の美学 ――沈黙が鳴る瞬間

本話の脚本は、古典的な三幕構成を採用している。

- 第一幕:幸福な日常(バス出発)

- 第二幕:異変の萌芽(赤いサーカス登場)

- 第三幕:無音のクライマックス(アーニャの決断)

“音を削ぐ”ことで、逆に「聴覚の緊張」を生む構造。

観客は沈黙の中で、自分の鼓動を物語の一部として感じる。

音響監督・はたしょう二の設計は、心理学的にも優れている。

人間は“静寂の後”に最も強い感情反応を示す。

だから、この回の緊張感は、爆発音よりも心臓音で作られている。

一方、作画はWIT STUDIOとCloverWorksの共同制作。

光の粒子が感情を照らし、影が“心の温度”を可視化する。

特にアーニャの瞳に映る“赤い光”の演出は、

平和の終焉を示すと同時に、希望の灯火でもある。

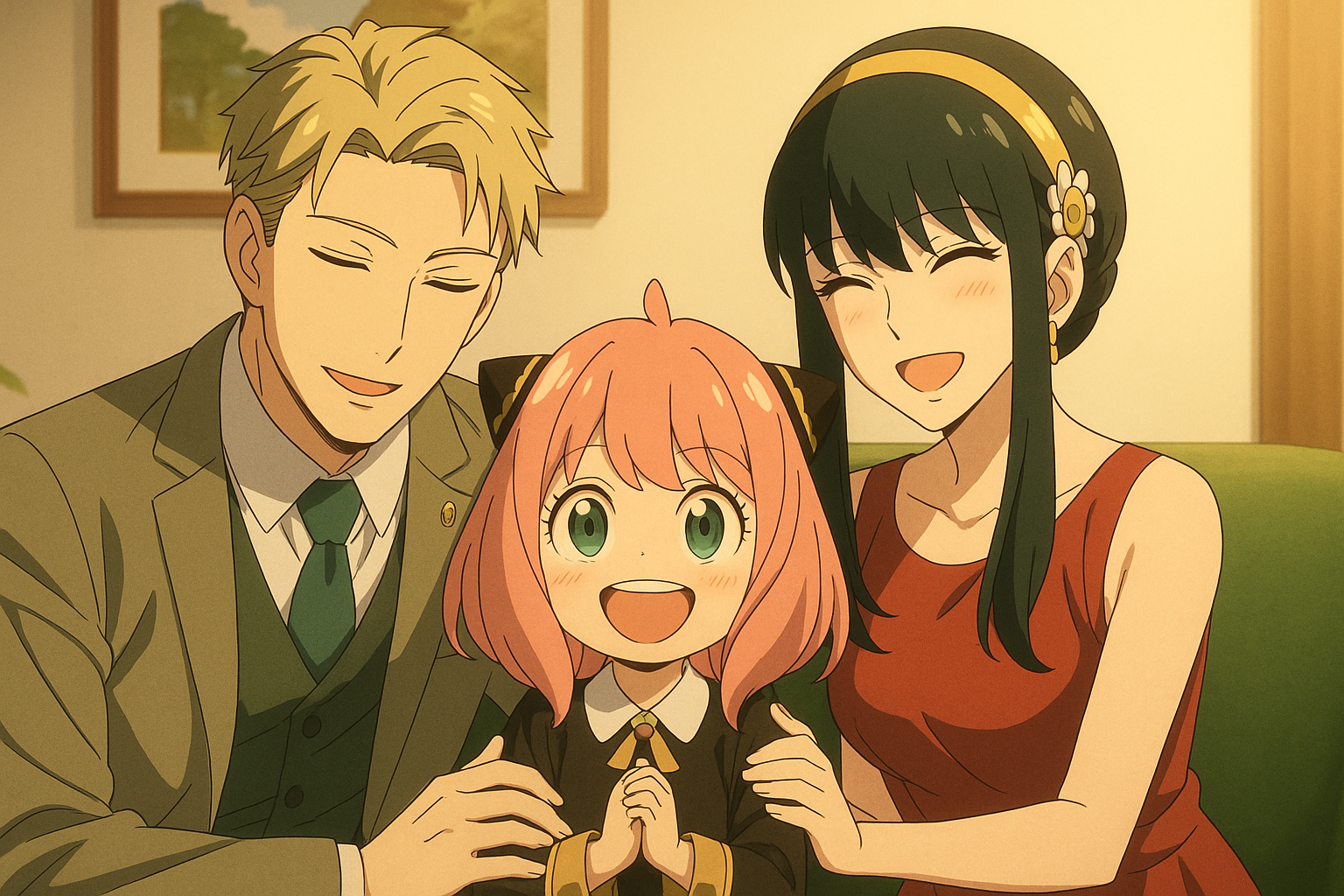

第七章:心理構造の奥にある“愛の方程式”

この物語を貫くテーマは「愛と任務の両立」。

それは倫理でも理屈でもなく、“演技の中に宿る真実”だ。

ロイドは嘘で世界を救い、ヨルは殺意で家族を守る。

そしてアーニャは、心を読むことで他人の痛みを背負う。

三人の“守り方”は違う。

だが、その根には同じものがある――「誰かの笑顔が見たい」という本音。

心理学的に言えば、これは“防衛機制の融合”。

嘘をつくことで自己を保ち、その嘘を正当化するために優しさを選ぶ。

『スパイファミリー』はこの心理を極めてリアルに描く。

「彼らは、演じるうちに本気になってしまった。」

それこそが“家族”という名の奇跡なのだ。

この構造の裏には、作者・遠藤達哉の一貫した信条がある。

それは「正義も愛も、演技から始まる」という思想。

嘘の先にしか、本音は見つからない。

だからこそ、この物語は“スパイ家族”という皮肉な設定に宿る。

終章:平和という名の作戦

遠足のバスはまだ動いている。

けれど、その行き先は“日常”ではない。

アーニャたちが笑っている間に、世界は少しずつ軋み始めている。

だが、ロイドは言うだろう。

「任務を続ける。家族を守る。それが黄昏のやり方だ」と。

ヨルは微笑むだろう。

「今夜はご飯、ちょっとだけ豪華にしますね」と。

そしてアーニャは――笑う。

その笑顔が、たとえ“演技”であっても。

その一瞬こそが、この世界で最も尊い真実だ。

「平和とは、誰かが“嘘”を演じ続ける勇気のこと。」

『スパイファミリー』第3期第1話。

それは、静かに始まり、深く心に残る“感情の爆弾”だった。

家族が笑うたびに、僕たちは思い出す。

「この世界は、誰かの演技で守られている」ということを。

感想・所感

この第1話を観終えたあと、胸の奥に小さな違和感が残った。

それは悲しみでも感動でもなく、“静かなざらつき”のようなものだ。

平和の中にある不安。笑顔の下にある苦さ。

『スパイファミリー』はそこを、誰より誠実に描いている。

フォージャー家の“偽り”は、他人を騙すためではない。

自分を守り、相手を想い、世界の均衡を保つための仮面だ。

それを責めることは、もうできない。

なぜなら、僕たちもまた、毎日何かを“演じて生きている”からだ。

この作品が僕らに突きつけるのは――

「あなたの平穏も、誰かの演技の上に成り立っているかもしれない」という問い。

その優しい残酷さに、僕はまた惹かれてしまう。

アーニャの笑顔が好きだ。

でも、それはただ可愛いからではない。

彼女が笑うたびに、“世界はまだ間に合う”と信じられるからだ。

第3期はきっと、この笑顔の価値を証明する物語になる。

それは、血よりも温かく、嘘よりも優しい“家族”の再定義だ。

引用・参考情報

- 公式サイト|TVアニメ『SPY×FAMILY』

- GamesRadar|SPY×FAMILY Season 3 analysis

- アニメ!アニメ!|第3期スタッフコメント特集

- 遠藤達哉『SPY×FAMILY』第9〜10巻(集英社・ジャンプコミックス)

※本記事はUmineによる心理・演出分析を含む評論記事です。放送・原作描写に基づき、独自の解釈を一部含みます。

コメント